张巍|另眼看古典学⑬:“纠正索福克勒斯的艺术舛误”——荷尔德林的创造性翻译

学者无法运用和诗人相当的语言艺术(以及和哲人相当的思想艺术)表达对原作的理解。事实上,为了尽量让译文保持客观中立,学者工具性地使用译入语即自己的母语,淡化或抹去其文学性。比如,我们经常会在古典学著作的序言里读到这样的说明:“本书所含古典文本的翻译由笔者所作,这些译文纯粹为了实用,并不自称具备文字的优美或文学价值。”言下之意:“文字的优美或文学价值”,或一言以蔽之——“文学性”可与实用性截然两分,“文学性”能从古典文本身上剥离下来而毫发无损,就好比褪去一身华服露出底下“赤裸的真理”。于是,翻译上的文学性和服务于实用的学术性被带入互相矛盾、非此即彼的关系。

对诗人而言,他的母语绝非中性的、工具性的,必定是富于文学性的,并且牵连着母语的文化传统以及当下。诗人之所以为诗人,正因为他生来和母语存在亲近感,此种亲近感随着诗人语言艺术的攀升而不断增强,直到在伟大的诗人那里登峰造极。伟大的诗人不仅创造性地使用母语进行创作,即便从事翻译,也绝不会把母语当作中性的工具,而会努力协调母语的文学性与原作语言的文学性,把他的母语和原作语言所属的两种文化带入相互碰撞的关系,创造性地让原作的精神再生于译作。

此种“诗人译诗”的最高境界,是一位伟大诗人翻译另一位与之旗鼓相当、精神契合的伟大诗人。这通常发生于同一时代或相隔数代的诗人之间,但也偶现于跨越几千年的古今诗人。荷尔德林(1770-1843)翻译索福克勒斯(以及品达),便是后一种情形久负盛名的例子。出人意表的是,作为译者的荷尔德林,甚至表示要“纠正”生活于两千多年前的索福克勒斯的“艺术舛误”。这绝非信口开河或神志不清的狂妄之语,而恰恰指向一种引人深思的可能性,即原作当中潜在的某些真理,尚未被作者彻底实现,译者要秉持原作的精神,借助译入语让其朗现。故而译者也是作者,与原作者站在同一个层次上;翻译也成为让原作所属的文化和译入语所属的文化——古希腊文化和德意志文化——发生碰撞的一种重要方式。

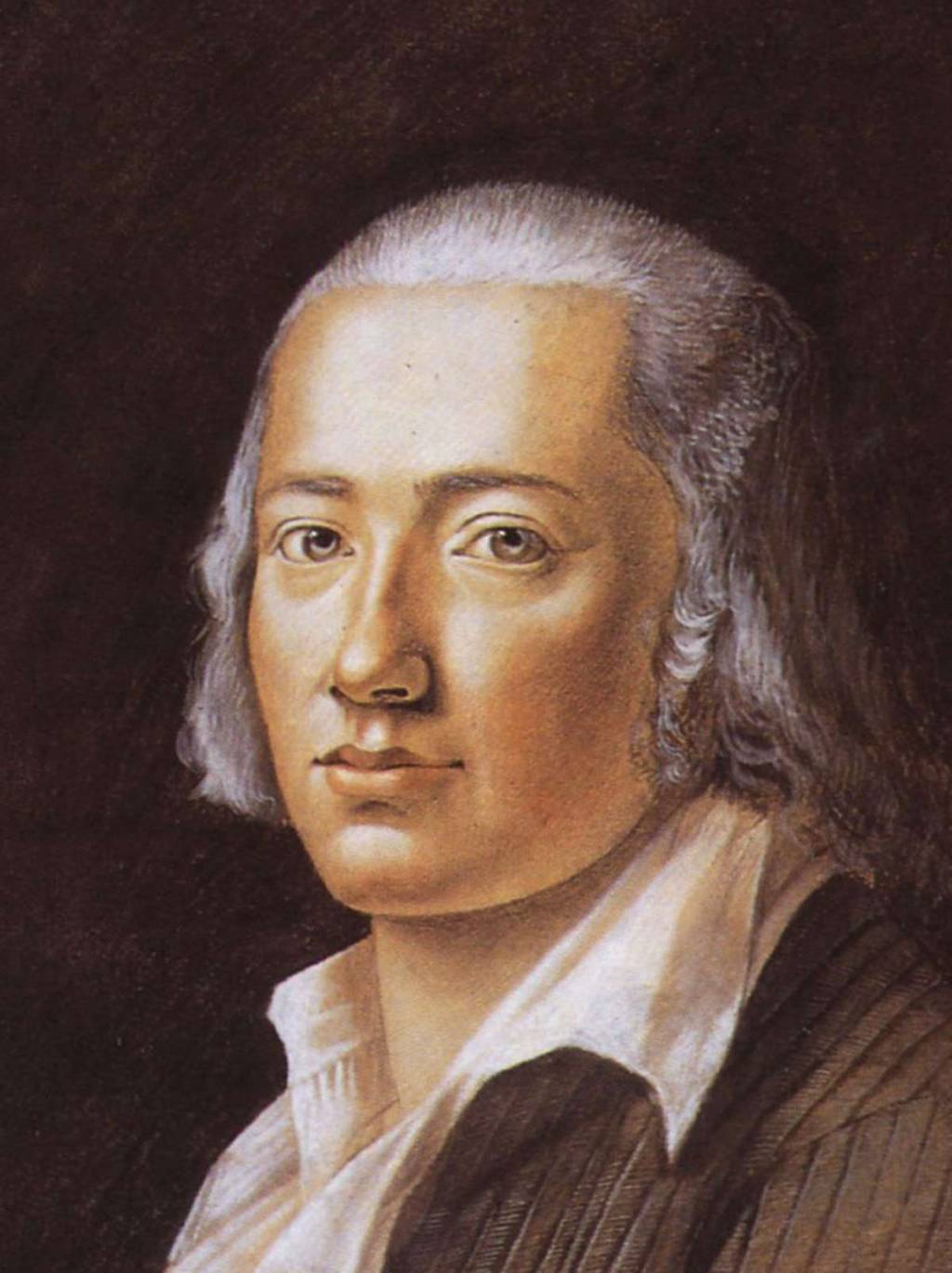

荷尔德林

荷尔德林翻译索福克勒斯悲剧与他自己的悲剧创作密切相关。完成了唯一一部小说《徐培利昂》之后,青年荷尔德林从1797年开始致力于唯一一部悲剧《恩培多克勒》的创作,先后写出三个不同版本,可惜皆未竟其功。1799年年底,他最终放弃了该剧,转而投入古典诗歌的翻译。先是完整或部分译出品达的六首奥林匹亚凯歌、十首皮托凯歌以及其它一些残篇,随后他全力以赴地翻译索福克勒斯的悲剧,原计划囊括所有传世的七部,但只在1802-1803年两年时间内,完整译出了《俄狄浦斯王》和《安提戈涅》(以及其它两三部悲剧的片段),于1804年4月出版(这已是诗人陷入“疯狂”的前夕了)。索福克勒斯是荷尔德林毕生崇尚的悲剧诗人,他自己的《恩培多克勒》也被设计成一部索福克勒斯式悲剧,放弃这部悲剧的写作而转向索福克勒斯悲剧的翻译,此间存在某种隐秘的关联,甚至可以说,后者是前者的延续。

就这两部索福克勒斯悲剧的译文来说,荷尔德林采用了陌生化的直译,尽量让德语句法与希腊语保持一致。譬如《安提戈涅》开场的第一行诗,安提戈涅对妹妹伊斯墨涅非同寻常的称呼:

ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα

荷尔德林按照原文的句式译作:

Gemeinsamschwesterliches, O Ismenes Haupt!

我把他的德译文直译成中文:

共同的、姊妹的,啊伊斯墨涅的头颅!

这与索福克勒斯的原文很是贴近,而原文当中安提戈涅一上场便如此呼唤妹妹,确实非常奇崛,但却定下了整部悲剧的基调。正如杰布的该行评注所言:“这第一行诗所强调的悲怆之情,给出了全剧的主调。联结两位姊妹的出身也让她们分离。倘若伊斯墨涅不站在她这一边,安提戈涅便是孤立的。”(见《索福勒克斯悲剧和残篇,附校勘记、评注及英语散体译文》,第三卷《安提戈涅》,第8页)

可是,他的英译文却作:

Ismene, my sister, mine own dear sister

这个译文舍弃了原文的奇崛表述,没有表达出杰布所谓的“悲怆之情”;而罗念生的中译文又仿佛从杰布本转译过来:

啊,伊斯墨涅,我的亲妹妹

显然,无论中译文还是英译文,都大大简化了原文,充其量是一种简单化的复述。只有荷尔德林的德译文才最贴近原文出其不意的表达方式。

从这个例子还可以看出,针对原文单词的词义,荷尔德林倾向于从引申义回归本义、字面义,不惮创造与原文字词结构对应的新词。例如,为与原文第1行的κοινὸν αὐτάδελφον对应,他生造了Gemeinsamschwesterliches一词。另一个广为人知的例子是原文第20行,伊斯墨涅对安提戈涅说:

δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος

荷尔德林根据原文的字面义译作:

du scheinst ein rotes Wort zu färben?

我直译成中文:

看来你正在把一个红字染色?

或:

看来你正在把一个字眼染成红色?

杰布的英译文作:

'Tis plain that thou art brooding on some dark tidings.

他对此做了评注:“从κάλχη,紫色的冒贝……派生出καλχαίνω一词,意为染成紫色;然后转义为心神黯然、感到烦恼……此一转喻的发生颇为奇特。”(前揭,12页)

罗译文依然与杰布译文保持一致:

看来正有什么坏消息在苦恼着你。

原文使用的古意盎然的比喻——将人所说的话染上色彩——被放弃了,替换成更为通俗易懂的、“正常的”表达方式。

由于涉及索福克勒斯古奥的希腊语、荷尔德林奇拔的德语,以及英语和汉语,具体的讨论不易理解,上面仅举两个极小的但却非常著名的例子,以见一斑。从中也能体会到,荷尔德林的译本对于母语是德语的读者都艰涩难懂,应该不会是他们阅读索福克勒斯悲剧的首选。不过,数不胜数的德译本当中,正是荷尔德林的译本超群绝伦,赢得了上世纪两位德国古典学钜子的赞誉。一位是莱因哈特(Karl Reinhardt),他称之为最高等级的诗歌,至始至终恰如其分;另一位是沙德瓦尔特(Wolfgang Schadewaldt),他夸赞译文对原作的那种穿透力,是无论哪种文字的其它译文或评论,都无法望其项背的。他们的赞誉,既不能代表当时古典学界也肯定不是今日古典学界的主流意见,但却让我们看到,这两位闻名遐迩的索福克勒斯专家,尚能秉持人文精神,不为正统古典语文学的狭隘眼光所囿,认识到这个译本对德意志文化的重要意义。

荷尔德林塔是一栋位于德国蒂宾根内卡河沿岸的建筑,这座建筑的历史可以追溯到13世纪。荷尔德林从1807年5月3日起就居住于此,直至1843年在此逝世。

那么,荷尔德林的悲剧译本与德意志文化有何关联?他的陌生化直译,动用中古德语和路德圣经德语的古老资源,通过吸纳古希腊语的表现力,使之与德语本土元素化合,无疑改造了德语。可是,作为诗人,荷尔德林的目的并不停留于纯粹的语言层面,也不止于丰富德语的表现力,而是要通过译作让德意志文化与原作所属的古希腊文化发生直接的碰撞。1801年12月4日,他在致友人伯伦多夫的信中道出个中奥秘:

没有什么比自由地运用民族性的东西更为困难的了。而依我所见,恰恰是表现的清晰性对于我们原本就如此自然,一如天火对于希腊人……但是,本己之物和陌生之物一样,必须被充分习得。所以对于我们,希腊人是不可 或缺的。只是恰好在我们的本己之物、民族性的方面不能步其后尘。因为,如前所述,自由地运用本己之物是最困难的。

荷尔德林谈论的是民族,但一个民族正如一个个体,要分辨什么是只属于他的本己之物,什么是人所共有而他同样分有之物,要认清个体的本己之物,将人所共有之物置放到次要的地位,难道不是最困难的一件事么?一旦个体让人所共有之物尽最大可能地减少,归入次要,让本己之物尽最大可能地放大,成为主导,他就会发现只属于他的命运。他要成为他自己,就是实现这个命运。此时,他才有能力自由地运用本己之物。

一个民族亦然。一个民族需要诗人和哲人来分辨它的本己之物,从中发现它的命运,以便自由地运用民族性的东西。在这个发现的过程中,必须经受陌生之物的考验。陌生之物并非共有之物,亦非与己无关之物,而是与本己之物处于对立的另一端,民族(就像个体)必须同样习得陌生之物,直到在这另一端上超越之,才能更深入地返回并自由地运用本己之物,实现自己的命运。对荷尔德林而言,德意志民族的本己之物是“表现的清晰性”,而它的陌生之物、另一端是古希腊的“天火”。这意味着,他作为诗人的另一端是索福克勒斯和品达。他的个体命运是超越索福克勒斯和品达,以此来助力德意志超越古希腊,实现民族的命运。在抒情诗领域,荷尔德林之于德意志文化的成就和品达之于古希腊文化的成就不相伯仲,甚或更胜一筹;但在悲剧领域,他的《恩培多克勒》未能毕竟其功,因此要借助“创造性地翻译”索福克勒斯来超越之。

1803年9月28日,荷尔德林致信他的出版商威尔曼斯,提到要为悲剧译本撰写一篇导言,并特别指出:

这种希腊艺术对我们来说是陌生的,它往往通过民族习俗和缺陷被对付过去,我希望比惯常更生动地把它展现给公众,通过强调它否认的东方元素,并且当它发生艺术舛误之时,加以纠正。

可惜,荷尔德林未能完成这篇导言,只留下《〈俄狄浦斯王〉评论》和《〈安提戈尼〉评论》这两篇钩玄提要的论说文。次年4月2日,荷尔德林校订了《俄狄浦斯王》译本的清样,致函同一出版商,先讨论了印刷错误以及排版格式方面的问题,突然笔锋一转说道:

我相信,我所写下的全都朝向偏执的热情,因此已抵达希腊的单纯。我希望继续坚守这个原则,即便这意味着,我必须更大胆地暴露对原作诗人禁止之物,朝向偏执的热情。

为何要“暴露对原作诗人禁止之物”?倘若古希腊如温克尔曼、歌德和席勒等古典主义者所宣扬的那样(这也是早年荷尔德林所信仰的),是无法超越的完美典范,那么德意志只能永远甘当摹仿者。可是,年过而立的荷尔德林以远超时人的洞见,在“完美的”古希腊人身上发现了借助陌生之物而获致本己之物的过程(犹如七十年后,青年尼采在希腊人的“日神精神”背后发现了“酒神精神”),这陌生之物他称作“东方元素”。从索福克勒斯这样“完美的”悲剧家的作品中,最能探究这个过程,尽管它隐而不彰,甚至被刻意深藏(“禁止之物”)。荷尔德林必须比索福克勒斯更忠实于他自己,因此不惜“纠正”索福克勒斯的“艺术舛误”,来展现原作当中潜在的真理,即古希腊人如何将陌生之物(“东方元素”)化为本己所有;同时,也为德意志文化指明,如何将古希腊的陌生之物化为本己所有。德意志必须在希腊人的本己之物上超越希腊人,并让这陌生之物强化对本己之物的习得。唯其如此,西方文化才会发生从古希腊到德意志的历史性转折,德意志文化也才会实现自己的命运。

诚然,像荷尔德林翻译索福克勒斯(以及品达)这样的情形可遇而不可求,但这不妨碍我们思索其背后的古典文化接受模式。荷尔德林的“诗人译诗”是创造性翻译的极致,距离学术性翻译也最远,正因为此,更能让我们看清这两种翻译理念的实质及其背后的接受模式。

学术性翻译秉持“忠实于原作”的理念,追求“忠实地复述”,努力用译入语把原作的意思复制出来。究其实质,却是用一种简化的、更明白易懂的方式复述原作(paraphrasis),而把原作思想上和语言上的特质消弭于均质化的复述当中。学术性的译者把他的译入语(通常即他的母语)当成次于原作语言的工具性语言,只能复制原作的意思,无法也无需再现原作者对其母语的创造性使用,因为他认为,原作者对母语的创造性使用所要表达的意思,可以借助他对译入语的工具性使用复述出来。

学术性翻译遵循古典学术对古典文本的历史主义化。当它“忠实地复述”原作,原作本身却依然遥不可及,有待我们自己做出一番努力,让它来到当下,真正对我们有所言说。与之相比,荷尔德林的创造性翻译,有如薇依的经典新论说(参阅第九篇《伟大的经典需要有思想的读者》),让古典文本与当下相遇,让古典文化与当下文化发出洪钟般的碰撞之声。像荷尔德林翻译索福克勒斯这样的最高等级的创造性翻译,可谓真正意义上的“迻译”(trans-latio):译作转渡了原作,化身为本雅明称道的“原作的来世”。如此,译作与原作并立,堪当原作的对等物(但不是同一物)——这个对等物,对于译者所属的当下文化及其未来而言,足以取代原作发挥作用,甚至能比原作发挥更大的作用。